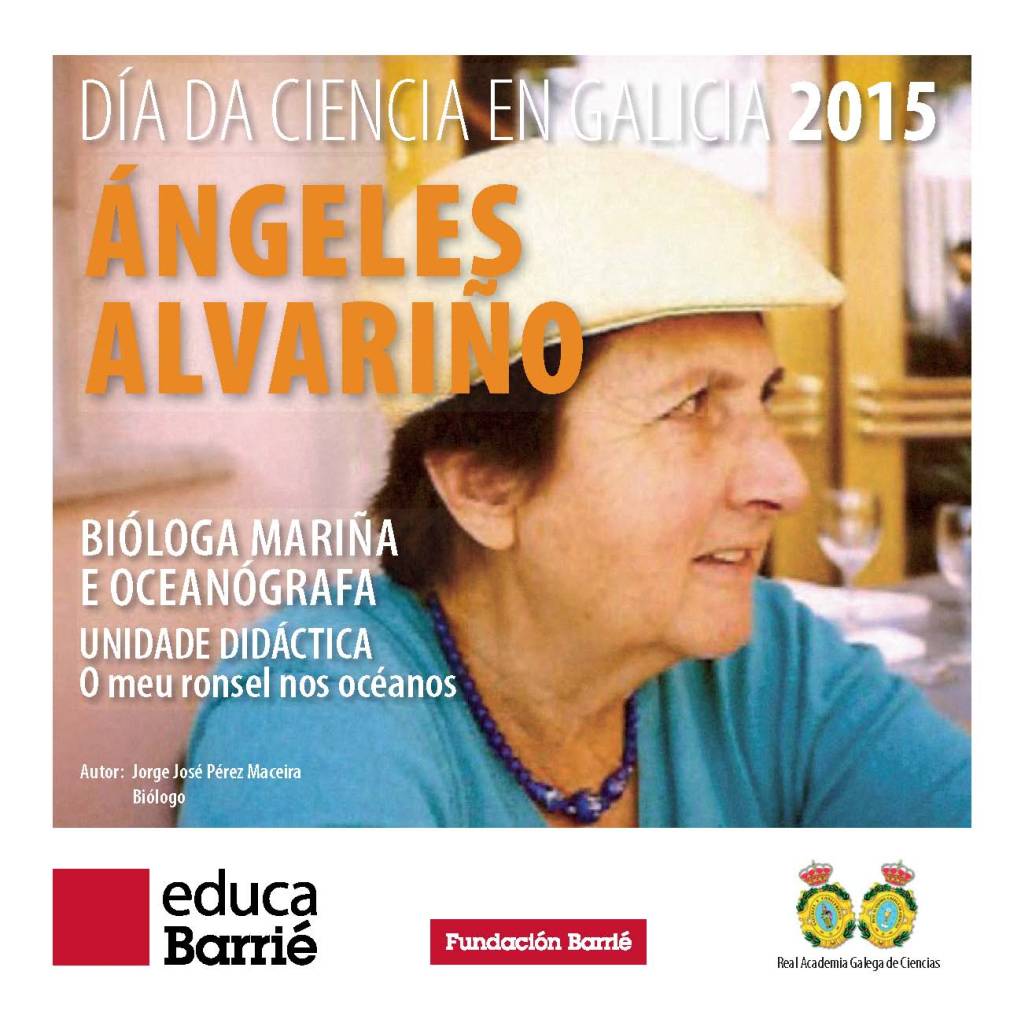

En las últimas semanas un nombre característicamente gallego ha empezado a resonar a diario en todos los telediarios, tertulias informativos y toda suerte de espacios televisivos, radiofónicos, así como en la prensa escrita. Es el de la ferrolana Ángeles Alvariño. Una de tantas mujeres pioneras, cuya memoria, logros y trayectoria apenas ha sido valorada ni dada a conocer. Por desgracia, hoy gran parte de España ha escuchado su nombre porque lo lleva un buque con base en Vigo encargado de rastrear el fondo de las aguas de de la isla de Tenerife en busca del cuerpo de la pequeña Anna y de su padre Tomás Gimeno, que presuntamente yacen en las profundidades tras el crimen del progenitor.

Pero, ¿quién hay detrás de este nombre? María Ángeles Alvariño González nació en Serantes, Ferrol, el 3 de octubre de 1916. Fue una niña inteligente y curiosa que a los tres años ya leía y aprendía solfeo y piano. Su gusto por la lectura le llevaba a explorar con asiduidad la biblioteca de su padre, el doctor Antonio Alvariño Grimaldos, donde disfrutaba especialmente de sus libros de historia natural. En 1933 terminó el Bachillerato Universitario en Ciencias y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela, con las disertaciones: “Insectos Sociales” y “Las mujeres en el Quijote”.

En 1934, se trasladó a la capital para iniciar sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid pero estos se vieron interrumpidos por el comienzo de la Guerra Civil. Durante el periodo de cierre de las aulas, aprovechó para mejorar su nivel de francés y empezar el aprendizaje del inglés, lo que resultaría fundamental para su futura carrera investigadora en los Estados Unidos.

En 1936, al estallar la Guerra Civil Española interrumpió sus estudios y regresó a Ferrol, donde se interesó por el estudio del litoral gallego, como la playa de Doniños. En lo concerniente a su vida personal, en 1940 contrajo matrimonio con Eugenio Leira Manso, capitán de la Marina de Guerra Española y Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Ambos tuvieron una hija, María de los Ángeles Leira Alvariño, que se convertiría en una conocida arquitecta y urbanista.

Cuando finalmente se reabrió la universidad, Ángeles prosiguió sus estudios, licenciándose, en Ciencias Naturales, en 1941. Durante casi siete años impartió clases como profesora de biología, zoología, botánica y geología en varios colegios de Ferrol. En 1948, su marido fue destinado al Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Madrid y Ángeles se incorporó como becaria. El IEO, oficialmente, no admitía mujeres, pero la calidad de la labor investigadora de Ángeles fue tal que decidieron admitirla en 1950. Dos años más tarde consiguió, por oposición, una plaza de bióloga oceanógrafa en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo.

Sus primeros trabajos aparecieron en el Boletín del IEO y versaron sobre temas y áreas geográficas muy diversas: las incrustaciones marinas en los cascos de los buques, el zooplancton —de Terranova, del Mediterráneo occidental y del Atlántico— y las pesquerías. Su última publicación con el IEO fue el monográfico “Los quetognatos del Atlántico, distribución y notas esenciales de sistemática” (1969).

En 1953, se le concedió una beca del British Council para realizar investigaciones sobre zooplancton en el Laboratorio de Plymouth, bajo la dirección de Frederick S Russell y Peter. C. Corbim. Ángeles se convirtió en la primera mujer a bordo de un barco británico de investigación en calidad de científica y se inició en el estudio de varios grupos de predadores zooplanctónicos y en el ictioplancton (huevos y larvas de peces), con muestras de agua del golfo de Vizcaya y del canal de la Mancha. Descubrió en el plancton a un quetognato indicador de aguas costeras templado–cálidas del Atlántico E (Sagitta friderici) y abundantes huevos y larvas de sardina en áreas tradicionalmente de pesca del arenque.

Tres años más tarde recibió una subvención de la Comisión Fullbright para continuar sus investigaciones sobre zooplancton en el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts bajo la tutela de Mary Sears, zooplanctóloga experta en Sifonóforos y presidenta del primer congreso oceanográfico de los Estados Unidos. Esta, impresionada con su obra, la recomendó para ocupar un puesto en el Instituto Scripps de Oceanografía, en La Jolla, California, donde permaneció hasta 1970 analizando miles de muestras de plancton obtenidas en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

Ángeles recordaba que al llegar a Scripps: “Me encontré con un océano de muestras de plancton para estudiar, e inicié con ansia y entusiasmo esos estudios con las colecciones obtenidas en ese año”. Como homenaje a la institución y a los años consagrados a ella, le dedicó una nueva especie descubierta (Sagitta scrippsae) que es una indicadora muy útil de las aguas frías procedentes del Norte (Corriente de California) que se extendían extensamente en verano hacia el Sur.

Su carrera profesional estaba en constante evolución y en enero de 1970 obtuvo el cargo de Bióloga Investigadora en el reconocido Southwest Fisheries Science Center (NOAA), para efectuar estudios sobre la albacora y otros pescados, las pesqueras y el efecto de los depredadores del plancton en la supervivencia de las larvas de pescados. A partir de 1976, recibió numerosos nombramientos académicos de universidades como la Universidad de San Diego, el Instituto Politécnico Nacional de México, la Universidad Federal de Panamá o la Universidad Nacional Autónoma de Méjico.

Tras su jubilación oficial en 1987, continuó como científica emérita, publicando los resultados de sus investigaciones y colaborado con expediciones organizadas por todo el mundo. Realizó estancias como profesora asociada o visitante, en las universidades Autónoma de Méjico y de San Diego (1979/1984); así como en el Instituto Politécnico mejicano. También dedicó esos últimos años a dar a conocer el pasado científico de España con múltiples conferencias y la redacción del libro “España y la primera expedición científica oceánica.” Tal fue su afición por las expediciones que a su fallecimiento en San Diego (California), el 29 de mayo de 2005, dejó terminado otro manuscrito sobre el estudio que había llevado a cabo de las aves y animales marinos encontrados en la expedición Malaspina.

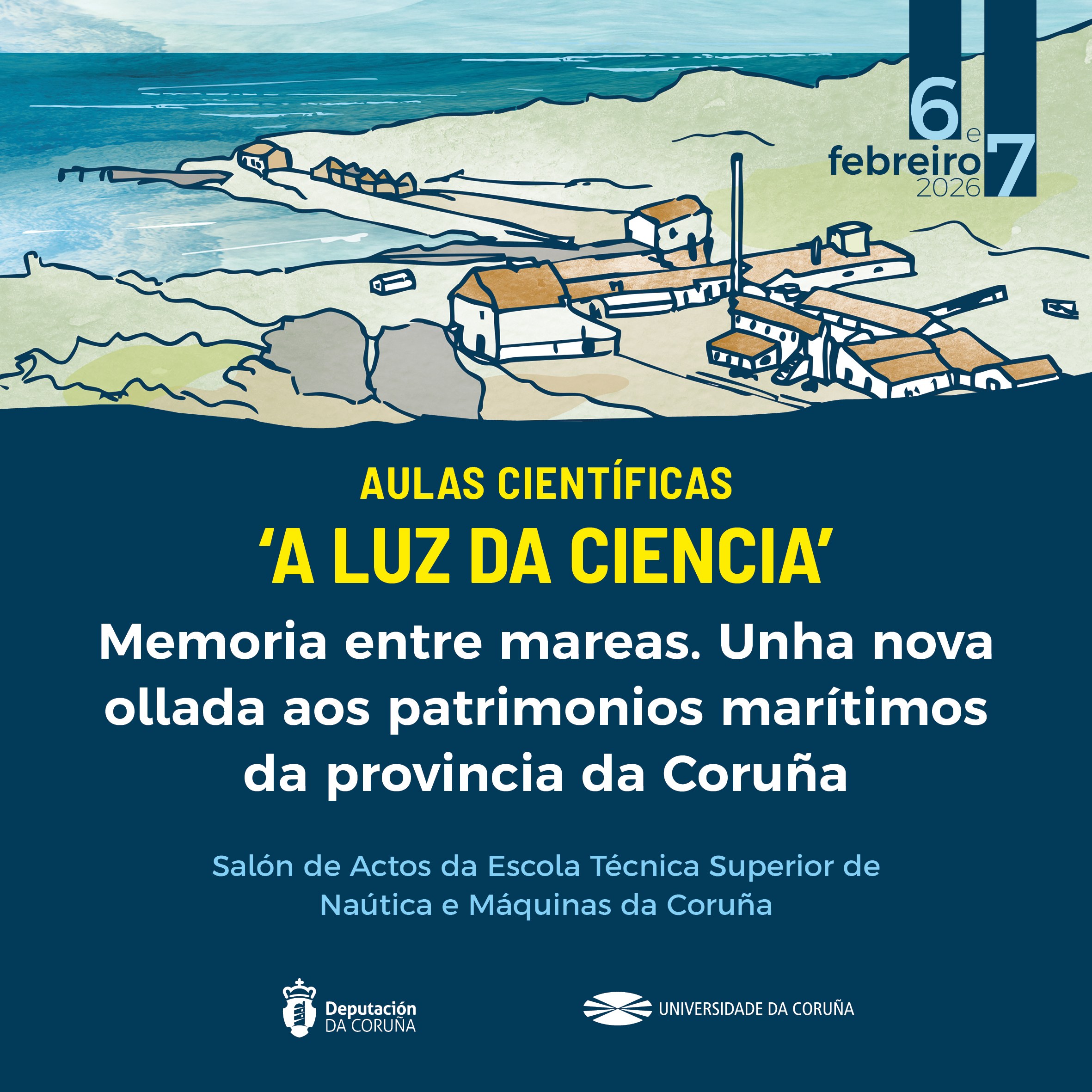

Tras su fallecimiento, la Universidad de La Coruña le dedicó la Semana das Ciencias. También ese año, el Ayuntamiento de Ferrol le rindió un homenaje póstumo en el Campus de Esteiro, donde se descubrió una placa conmemorativa en honor a una de las mujeres más destacadas en el mundo de la ciencia.

Ángeles Alvariño nos dejó como legado más de un centenar de artículos científicos en reputadas revistas españolas, norteamericanas y sudamericanas, así como monografías, capítulos de libros y un libro sobre la historia de las expediciones científicas españolas. Su impacto en la ciencia fue tal, que figura en la “Encyclopedia of World Scientists”, donde están los 1000 científicos mundiales más importantes de todos los tiempos.

Gracias a su meticuloso análisis al microscópico de muestras biológicas procedentes de lugares muy alejados y áreas restringidas como los mares de Cortés (Méjico) o del Sur de China, describió 22 nuevas especies planctónicas, dos de las cuales llevan su apellido: el quetognato Aidanosagitta alvarinoae y la hidromedusa Lizzia alvarinoae. Se convirtió en una experta mundial en diferentes grupos del zooplancton depredador, donde muchas especies resultaron útiles como indicadoras de masas de agua concretas y corrientes oceánicas.

El 24 de febrero de 2012, en el Astillero de Armon Vigo, fue botado el buque oceanográfico Ángeles Alvariño amadrinado por Ángeles Leira Alvariño, hija de la científica. El buque entro en servicio en julio del mismo año y pertenece al Instituto Español de Oceanografía. El Ángeles Alvariño está dotado de una avanzada tecnología para la investigación de geología marina, oceanografía física y química, biología marina, pesquerías y control medioambiental. A bordo del mismo, 15 investigadores siguen descubriendo los secretos del océano al que dedicó su carrera Ángeles Alvariño.

Este artículo está extraído del blog Los Mundos de Brana, de la autora y divulgadora Laura Morrón Ruiz de Gordejuela