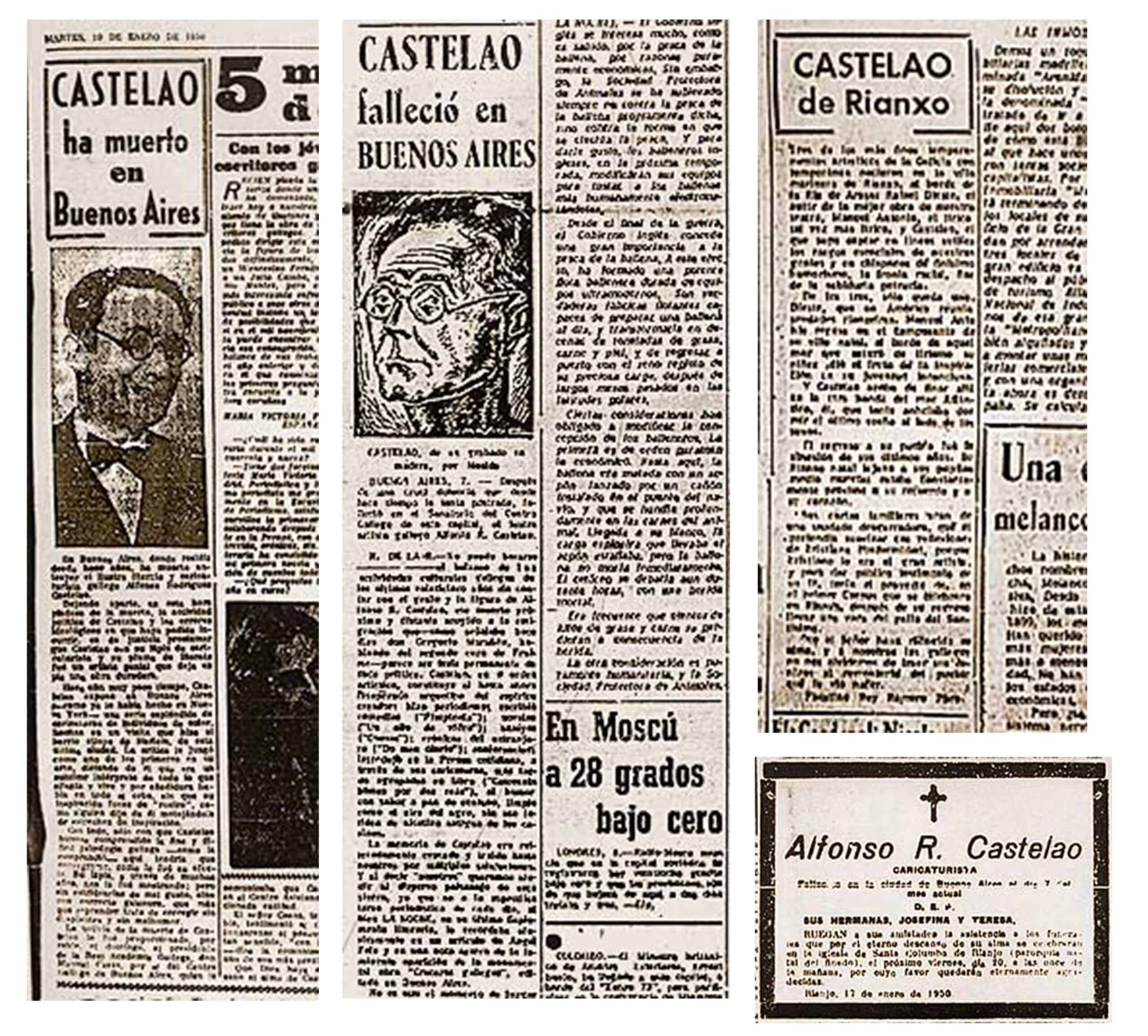

El 7 de enero de 1950 fallecía en Buenos Aires Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, uno de los intelectuales más influyentes de la Galicia del siglo XX. Exiliado tras la Guerra Civil, Castelao se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural y política contra la dictadura franquista. Sin embargo, ni siquiera en su muerte logró escapar de la represión del régimen, que impuso estrictas directrices a la prensa para minimizar su figura y distorsionar su legado.

La Dirección General de Prensa del franquismo emitió órdenes explícitas a los medios de comunicación para que la noticia de su fallecimiento apareciera relegada a páginas interiores y a una sola columna, con restricciones sobre el uso de imágenes y prohibiciones directas de mencionar sus obras más emblemáticas, como «Sempre en Galiza» o los álbumes de dibujos en los que retrató la brutalidad de la Guerra Civil.

Pero esta censura no solo afectó a su muerte. Desde su exilio en Buenos Aires, Castelao fue un activo opositor al régimen franquista, participando en la creación del Consello de Galiza en 1944, un organismo que buscaba representar los intereses gallegos en el ámbito internacional. Como ministro sin cartera del Gobierno de la República en el exilio, denunció la represión franquista y trabajó por el reconocimiento internacional de la causa gallega.

La relación de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con el franquismo fue la de un antagonismo total. Como líder del nacionalismo gallego y defensor de la República, su pensamiento e influencia representaban una amenaza directa a la dictadura de Francisco Franco. La guerra, el exilio y la censura marcaron su vida en un conflicto que trascendió lo personal para convertirse en una batalla ideológica entre la imposición de un Estado centralista y el derecho de Galicia a una identidad y autonomía propia.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, Castelao, diputado electo por el Frente Popular en 1936, se vio obligado a huir. Su exilio lo llevó primero a Cataluña, luego a Francia y finalmente a América, estableciéndose en Nueva York y Buenos Aires. Este destierro transformó su pensamiento. Si antes abogaba por una autonomía dentro de una España democrática, la consolidación del franquismo lo llevó a defender una ruptura total con el Estado español. En 1944 publicó «Sempre en Galiza», un manifiesto clave del nacionalismo gallego, donde denunciaba la represión franquista y la destrucción del proyecto autonómico gallego.

La obra fue prohibida en España y su circulación clandestina estuvo bajo estrecha vigilancia policial. A pesar de la censura, «Sempre en Galiza» se convirtió en un referente para los galleguistas en el exilio y dentro de Galicia, donde se leía en copias clandestinas. Su impacto fue tal que, incluso en 1975, con Franco agonizando, la policía franquista seguía persiguiendo su distribución. No fue hasta 1977, en plena Transición, cuando se publicó legalmente en España.

Su legado fue un obstáculo constante para el franquismo. La rigidez de la censura quedó reflejada en una orden emitida por la Dirección General de Prensa el día de su muerte, en la que se especificaba que su fallecimiento debía mencionarse en páginas interiores y a una sola columna. La instrucción exigía destacar su labor como humorista, literato y caricaturista, pero calificaba su pensamiento político como «errado» y apelaba a la «misericordia de Dios» para el perdón de sus pecados.

El franquismo intentó borrar su legado, pero no lo consiguió. A pesar de la censura y la represión, sus ideas siguieron circulando y su figura se convirtió en un referente indiscutible del nacionalismo gallego. En la actualidad, Castelao es reconocido como una de las figuras más importantes de la historia política y cultural de Galicia, y su lucha contra el franquismo sigue siendo un testimonio de la resistencia de un pueblo frente a la opresión. Ni siquiera en la muerte pudo regresar a su tierra. El Gobierno franquista nunca permitió el traslado de sus restos a Galicia, dejando a Castelao en el exilio eterno, lejos de la patria por la que tanto luchó.

Las crónicas de su muerte

El franquismo no podía permitir que la muerte de Castelao se convirtiera en un símbolo de resistencia. Su activismo político, su participación en el gobierno republicano en el exilio y su obra Sempre en Galiza, prohibida por la dictadura, hacían de él un enemigo del régimen. Sin embargo, su legado artístico y literario era innegable, lo que obligó a los periódicos gallegos a encontrar un equilibrio entre el reconocimiento y la autocensura.

La Voz de Galicia fue una de las primeras en informar de su fallecimiento. En su crónica, evitó cualquier mención a su activismo político, describiéndolo únicamente como un «ilustre literato y caricaturista gallego». El artículo, aunque lleno de elogios hacia su talento, lo reducía a una figura cultural, dejando de lado su lucha política y su exilio. Incluso hacía una referencia indirecta a su «error ideológico», un eufemismo con el que el franquismo solía referirse a los republicanos y opositores del régimen.

Por su parte, El Correo Gallego también publicó una nota en la que destacaba su origen rianxeiro y su papel dentro de la tradición artística de Galicia. En su relato, Castelao aparecía como un genio del humor gráfico y la literatura, alguien que supo capturar «los rasgos esenciales de nuestras gentes». Se mencionaba su «saudade» por Galicia, pero sin aludir a la imposibilidad de su regreso debido a la represión franquista.

Sin embargo, en este panorama de autocensura, hubo una excepción notable. El suplemento del sábado de La Noche, publicado el 14 de enero de 1950, dedicó un artículo especial titulado Castelao, el hombre y el artista, firmado por Valentín Paz Andrade. En este texto, la muerte de Castelao no se reducía solo a la pérdida de un artista, sino que se presentaba como la desaparición de un símbolo de Galicia.

Paz Andrade comenzaba su homenaje evocando la tristeza que embargaba a Galicia tras su muerte, simbolizada en «el tañido de las campanas» que anunciaban su partida. Definía a Castelao como «la condensación auténtica del alma gallega», una figura que encarnaba la identidad y el sentir de su pueblo. Aunque evitaba una confrontación directa con el régimen, su artículo sugería una profunda pérdida no solo cultural, sino también política.

El autor también resaltaba la coherencia entre la vida y la obra de Castelao, su compromiso con Galicia y su sensibilidad para plasmar el sufrimiento de los gallegos. En un contexto donde la dictadura intentaba reducirlo a un mero caricaturista, Paz Andrade reivindicaba su dimensión más amplia, sin necesidad de mencionar explícitamente su papel en la lucha contra el franquismo.

Un reconocimiento agridulce

Este año, coincidiendo con el 75 aniversario de su fallecimiento, Galicia se vuelca con la celebración del Ano Castelao, con homenajes de todo tipo. La Xunta pondrá en marcha una recreación virtual de Castelao en una exposición en la Cidade da Cultura, mientras que el BNG y la Fundación Galiza Sempre se centran en compensar el silencio del franquismo destacando su figura no sólo como artista, escritor o pensador, sino sobre todo «como político e referente do nacionalismo galego». Más allá de los reconocimientos, esta misma semana el PP tumbó la propuesta del BNG para reconocer a Castelao como el primer presidente de Galicia. «El primer presidente de Galicia fue el primero que pudo ser elegido democráticamente y eso fue, por desgracia, mucho más tarde», había avanzando en su momento el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Esta distinción buscaba reconocer que Castelao fue el primer presidente de Galicia por derecho propio al haber estado al frente del Consello de Galicia, creado en 1944 en Montevideo para canalizar la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de junio de 1936, en el referéndum sobre el Estatuto que quedó truncado por el golpe militar y la dictadura franquista. Para el BNG, ese Consello fue un “gobierno gallego en el exilio, un instrumento homologable al Gobierno vasco y al Consello catalán» tal y como reconocen historiadores como Xusto Beramendi o Ramón Villares”. Castelao murió «reconocido como presidente del Gobierno gallego en el exilio” y su entierro fue “toda una manifestación multitudinaria de cariño, de reconocimiento y de gratitud”.