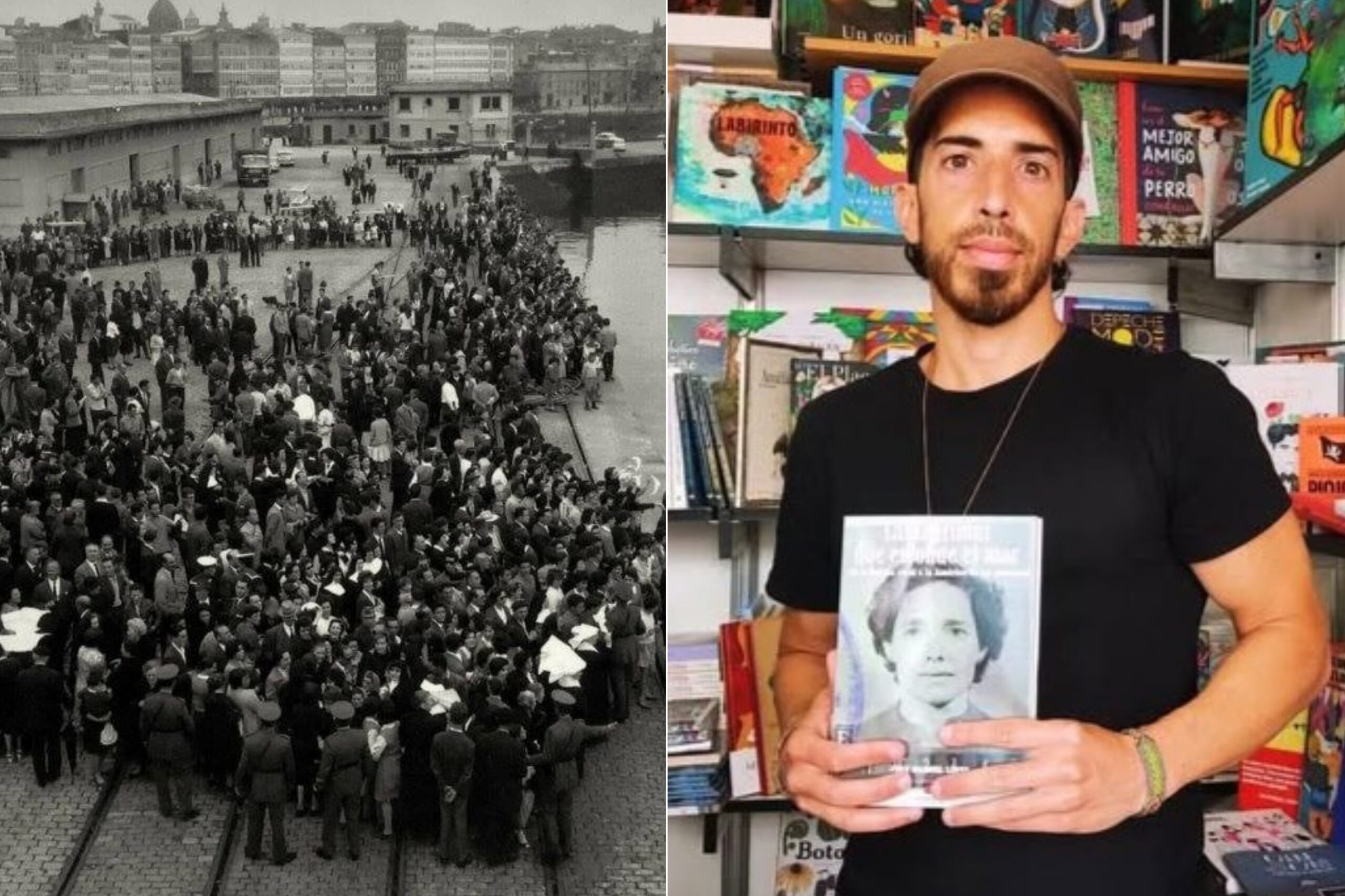

«El mar tiene un lenguaje que no entendemos, pero guarda el dolor de aquellos que partieron» afirma Juan Manuel López al referirse a su novela ‘Las lágrimas que esconde el mar’, una obra que explora el sufrimiento oculto de las generaciones de emigrantes gallegos que cruzaron el océano sin compartir su dolor. Con esta frase, el escritor invita al lector a adentrarse en los sentimientos no contados de aquellos que dejaron su tierra, dejando en el mar mucho más que un simple viaje físico.

Nacido en Buenos Aires y descendiente de gallegos, el autor reconoce que su vida ha estado marcada por las historias de los inmigrantes, especialmente aquellos que cruzaron el Atlántico para empezar una nueva vida en América, pero que nunca hablaron del sufrimiento que dejaron atrás. «Crecí rodeado de inmigrantes que llegaron a Argentina desde España, Italia, Rusia, Polonia, Alemania, y muchos más, y la historia de sus viajes, de cómo dejaron todo sin transmitir el sufrimiento, siempre me fascinó. No hablaban de su dolor; lo escondían, lo dejaban en el mar, como si el océano fuera un recipiente donde guardaban sus lágrimas».

El proceso de investigación para esta obra fue complejo y no surgió de manera repentina. «Este proceso se podría dividir en tres partes. La primera empieza desde mi nacimiento porque crecí en una familia de inmigrantes: mi madre es emigrante gallega, mi único tío es emigrante gallego, mis cuatro abuelos eran emigrantes gallegos… Luego llega la segunda parte, ya de adulto, cuando me mudé a España, conocí las aldeas gallegas y decidí empezar a hacer este libro. Y la tercera parte llegó de la manera más sencilla: empecé a ‘pinchar’ a mi abuela materna para que cuente más sobre su propia vida, con más detalles, que cuente lo escondido en el mar, y su propia narración superó cualquier ficción que podría inventar sobre el tema».

Sociedades individualistas que deshumanizan la emigración

El autor subraya que, aunque la emigración sigue siendo un tema actual, a menudo se malinterpreta o se presenta de forma simplificada. «La emigración sigue presente, pero se habla con desinformación, menos empatía y más individualismo. En ocasiones, se compara la emigración gallega con la inmigración actual a Europa, usando datos sin sentido común o con fines políticos. Se dice que antes todos emigraban con papeles, que iban a trabajar y no a robar, como si hubieran investigado caso por caso, ignorando que muchos llegaban ocultos en barcos y otros no llevaban una vida tan ejemplar en América.»

Añade que, aunque la separación ahora no es tan dramática gracias a la tecnología, las causas de la emigración siguen siendo las mismas: «Las migraciones nacen casi siempre por una injusticia, como la falta de trabajo, hambre, inseguridad o falta de oportunidades. Lo triste es que pocas veces se reflexiona sobre las razones que originan estas migraciones.»

«Por algo en Galicia existe esa palabra tan bonita: ‘morriña’»

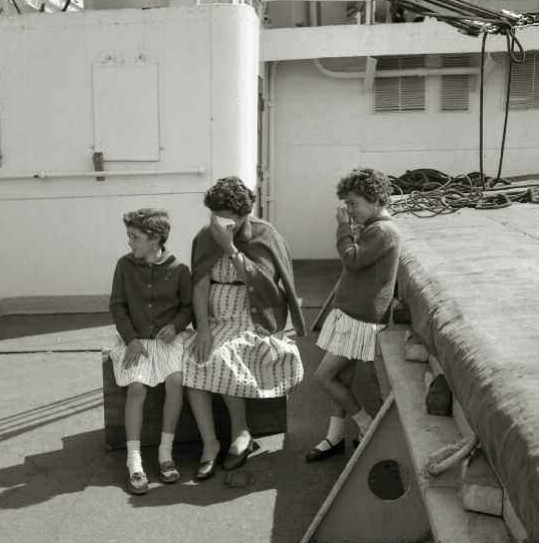

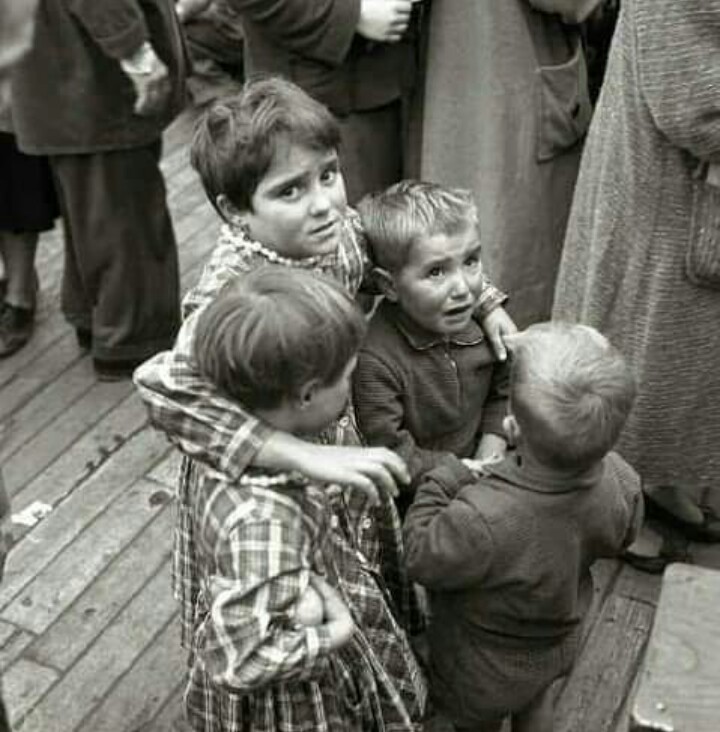

Un tema central en su novela es el dolor de la separación familiar: «Esa separación es parte o gran parte de lo que está escondido. Por algo, para mí, esa generación de los barcos es también la generación del silencio. Y por algo en Galicia existe esa palabra tan bonita: ‘morriña’. Capaz inventaron esa palabra para simplificar y no tener que verbalizar un dolor, ni dar tantas explicaciones».

El mar, además de ser el paso físico hacia América, «es el gran testigo, pero un testigo que habla en otro idioma. Si uno pudiera hablar con el mar, no existiría este libro porque el mar ya relataría sobre el sufrimiento que se vivió en aquellos barcos».

Sobre cómo la emigración gallega ayudó a formar las comunidades en América, el autor explica: «En la novela, no hice hincapié en ese punto porque, justamente, es lo más conocido, lo más visible. La vida del inmigrante en América ya está a la vista: muchos formaron familias, mantuvieron sus tradiciones, crearon cientos de entidades para preservar la cultura, el idioma, sus costumbres, hicieron hospitales, fundaron clubes… A mí, para la novela, lo que más me interesaba era hablar de las lágrimas escondidas en el mar, de lo que no se sabe, de la decisión de partir, de lo que se dejó».

Ruth Matilda Anderson

Ruth Matilda Anderson

«‘La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose»

El tema de la esperanza es igualmente relevante en su obra, y el escritor señala cómo lo trató en su novela. «Es que la esperanza está siempre, no se puede ocultar. Ni siquiera tenemos ese poder para ocultarla. Ya lo decía Julio Cortázar: ‘de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza’. Cortázar remarcaba que ‘la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose’. La esperanza está para equilibrar. En la novela, entre tantos pensamientos, los protagonistas Purificación y José eligen dos como bandera: ‘la derrota nunca puede llegar antes que el final’ y ‘hay que nacer las veces que haga falta’».

Para finalizar, el autor comenta que «el libro se escribió para no olvidar a una generación, la generación de los barcos, la generación de la expresión sin explicación. Y se hizo también para aprender de sus valores y de sus filosofías, para homenajear a aquellas mujeres y a aquellos hombres, para pensar lo que dijeron y lo que callaron».