En la estación de ferrocarril de Ribadavia, entre el aroma de rosquillas recién horneadas y el eco de los trenes que iban y venían, tres mujeres tejieron una red de salvamento que se mantuvo en secreto durante más de sesenta años. Lola, Amparo y Julia Touza Domínguez, conocidas hoy como las ‘Schindler gallegas’, en referencia al empresario alemán Oskar Schindler que salvó a cientos de judíos del exterminio nazi, protagonizaron una de las historias más conmovedoras y menos conocidas del Holocausto. Esta epopeya de coraje y solidaridad, hasta ahora silenciada, podría muy ver la luz en forma de docuserie. Julio Touza, nieto de Lola Touza y reconocido arquitecto afincado en Madrid, ha revelado recientemente que Netflix está trabajando en una docuserie sobre la vida de sus familiares.

“La historia de las hermanas Touza tiene un valor incalculable. Es menos conocida que la de Oskar Schindler, pero no menos importante. Estas mujeres salvaron más de 500 judíos del nazismo, pero lo hicieron en secreto, hasta su muerte, y sin buscar reconocimiento. Hicieron todo por compasión, jugándose mucho en una España franquista”, explica Julio Touza, convencido de que esta docuserie permitirá que el mundo conozca el sacrificio silencioso de su abuela y sus tías.

Aunque esta será la primera vez que la historia de las hermanas Touza se relate en formato docuserie, su heroica labor ya ha sido reconocida en diversos proyectos que han contribuido a dar visibilidad a su valentía y solidaridad. Un ejemplo destacado es la obra teatral “Las Touza”, presentada en México y protagonizada por Laura Aréchiga, Adriana Focke y Sandra Garibaldi, que llevó su historia a un escenario internacional. También han sido retratadas en libros como “Entre bestias y héroes: los españoles que plantaron cara al Holocausto”, de Diego Carcedo, así como en novelas de autores como Emilio R. Barrachina, Vicente Piñeiro y Ana María Mejuto. Además, su gesta ha inspirado producciones cinematográficas, como la película “Lobos Sucios”, dirigida por Simón Casal.

La historia de las hermanas Touza

La trama comenzó en 1941, cuando Europa se desangraba bajo el yugo nazi y miles de judíos buscaban desesperadamente escapar del Holocausto. Fue en un día aparentemente cualquiera cuando un hombre apareció en la estación de tren de Ribadavia. Alto, barbudo y con un abrigo raído, pasó horas sentado en un banco, con la mirada perdida y los ojos azules cargados de miedo. Había logrado escapar de un campo de concentración en Lyon y necesitaba cruzar a Portugal para salvar su vida. Lola Touza, que atendía el quiosco de la estación junto a sus hermanas, se percató de su presencia y se acercó a él. “Mi abuela era conocida por su generosidad y coraje. Decidió ayudarle, a pesar de las enormes dificultades. Ese momento marcó el inicio de todo. A partir de ese encuentro, comenzó un acto de solidaridad que cambiaría muchas vidas”.

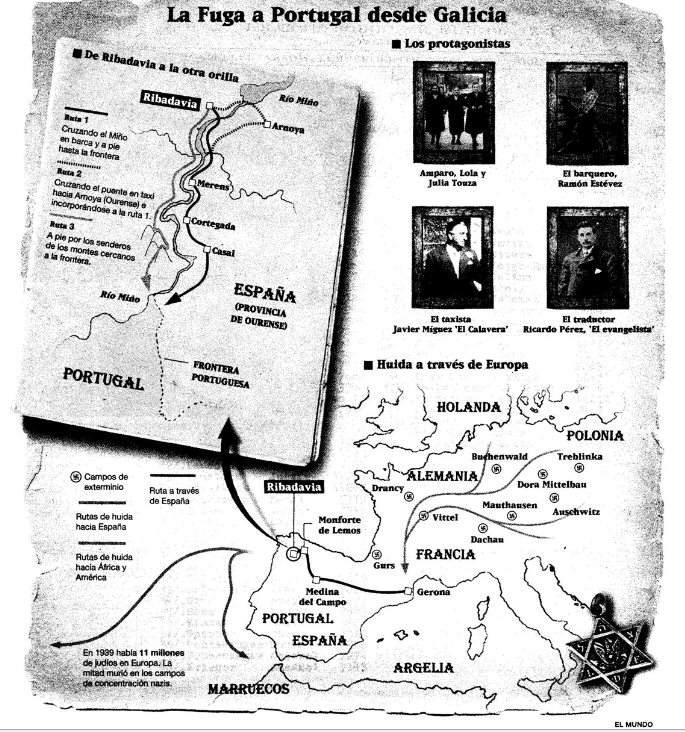

La red de salvamento no habría sido posible sin la ayuda de otras personas del pueblo. Entre ellos estaban los taxistas Xosé Rocha Freixido y Xavier Míguez, apodado El Calavera; el barquero Ramón Estévez, que se encargaba del cruce por el río Miño, y Ricardo Pérez Parada, conocido como El Evangelista, un hombre que hablaba polaco y hacía de traductor. “Seguramente hubiera mucha más gente implicada en esta cadena de ayudas que hoy en día no se conoce”, admite Julio. El pueblo entero se convirtió en cómplice de un secreto que, de haber sido descubierto, habría tenido consecuencias fatales para todos.

La operación requería no solo de valor, sino también de recursos. Lola utilizaba duros alfonsinos, monedas de plata de la época de Alfonso XIII, como moneda de cambio. “Lola les daba a cada uno de los judíos que ayudaba tres duros alfonsinos. Esos duros les servían como una especie de moneda para cruzar la frontera y continuar su viaje hacia un lugar más seguro”, explica Julio. Estas monedas, de gran valor por su material, permitían a los refugiados sobrevivir en su tránsito hacia un futuro incierto.

Además de los medios económicos, la red clandestina se apoyaba en la existencia de un escondite secreto. En la cantina que las hermanas regentaban en la estación, se habilitó un zulo, un pequeño espacio oculto bajo el suelo donde se refugiaban temporalmente los fugitivos. “Cuando éramos niños, nos decían que ese espacio era para guardar refrescos. Nunca sospechamos que, en realidad, era un lugar de ocultación donde se escondía a los judíos que llegaban a nuestra puerta”, relata Julio.

La red de salvación de judíos hacia Portugal funcionó aproximadamente entre 1943 y 1946, los años más duros de la guerra, cuando la Alemania nazi de Hitler intensificó el exterminio de los judíos en Europa. La ruta comenzaba en Girona, en la frontera con Francia, y continuaba hasta Medina del Campo, desde donde seguía hacia Monforte y Ribadavia. Alguien siempre se encargaba de anunciar a las hermanas la llegada de los judíos, y Lola era la primera en auxiliar a los que llegaban. Allí se resguardaban hasta que fuera seguro trasladarlos a la frontera portuguesa, donde embarcaban hacia América o el norte de África. El Cantábrico era descartado por estar más controlado por los alemanes, lo que hacía aún más peligroso el escape.

La operación se mantenía bajo un manto de sigilo absoluto. La Gestapo, la temida policía secreta nazi, patrulló Ribadavia en varias ocasiones buscando a «La Madre», el apodo con el que se conocía a Lola Touza. Sin embargo, los habitantes del pueblo guardaron un silencio férreo que permitió que las hermanas nunca fueran detenidas. “Las historias de silencio son a menudo las más hermosas. Las hermanas Touza nunca quisieron ser conocidas, pero su legado es ahora un ejemplo de sacrificio y generosidad”.

La historia de las hermanas Touza se mantuvo oculta durante décadas. Fue el librero y escritor Antón Patiño, de Monforte de Lemos, quien recogió en su libro “Memorias de Ferro” los relatos y episodios vividos por las hermanas. La obra se publicó en 2005, apenas tres meses antes de la muerte del autor. Ellas mismas le contaron su historia, pero le hicieron prometer que no la publicaría hasta que todas hubieran fallecido. El encuentro entre Patiño y las hermanas se produjo gracias a Isaac Retzmann, un judío residente en Nueva York que, queriendo encontrar a las mujeres que le salvaron la vida, conoció a Amancio Vázquez, un exiliado gallego. Cuando Amancio regresó a Galicia de vacaciones, pidió a Patiño que localizara a las Touza. “Mi abuela, cuando le preguntaron por la historia, lo negó. Solo cuando Patiño le prometió que no revelaría nada hasta su muerte, decidió compartirla”

El casino de las Touza cerró en los años cincuenta, y las hermanas continuaron con su trabajo en la cantina de la estación. Lola Touza falleció en junio de 1966, Amparo en febrero de 1981 y Julia en junio de 1983. Las tres están enterradas juntas en el cementerio de Ribadavia. Cuando la historia finalmente se conoció, fueron muchos los reconocimientos que recibieron. En Israel, se plantó un árbol que lleva el nombre de las hermanas Touza en Jerusalén, un símbolo de respeto y memoria reservado para quienes ayudaron a salvar vidas durante el Holocausto. Además, durante años, a la estación de tren de Ribadavia se la conoció como «Estación Libertad», un nombre que evocaba el refugio y la esperanza que ofrecieron estas mujeres a más de 500 personas.

Las hermanas Touza murieron como vivieron: juntas, humildes y discretas. Pero, con esta futura docuserie que, según Julio Touza, está en camino, el mundo podría conocer al fin su historia. Una historia donde, en tiempos de odio y miedo, ellas eligieron la compasión y la valentía.